巨万の富、虚しく [市民ケーン]

1941年 アメリカ

あらすじ

新聞王チャールズ・フォスター・ケーンが、ザナドゥと称された空前絶後の大豪邸で死んだ。

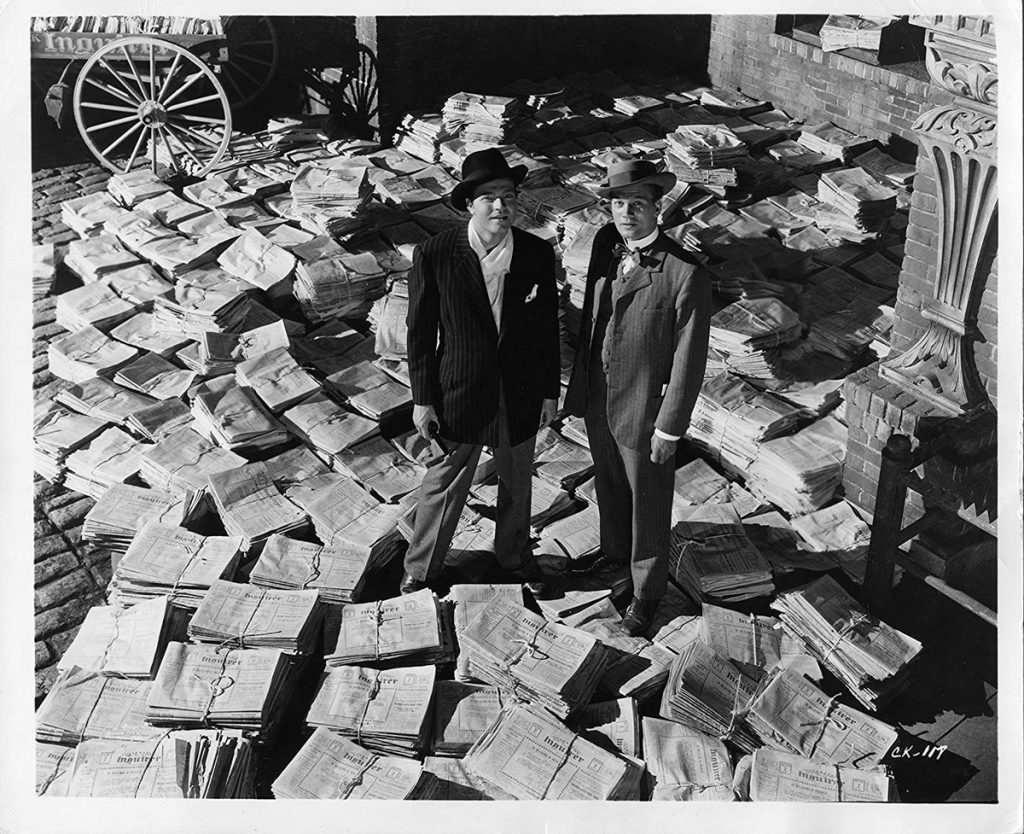

ケーンは幼い頃に雪国で民宿を営む両親の元から銀行家のところへ養子に出された。彼の成功は小さな新聞社の買収から始まった。タブロイド紙まがいのスキャンダラスな記事で売り上げを伸ばすと、全米の新聞社を次々と買収し、新聞王に成り上がった。そして新聞で世論を操作し、政治にも大きな影響力を及ぼす存在になった。政界進出も目論み、出馬した知事選挙で当選が確実視されたが、スキャンダルで余儀なく撤退するという苦渋も舐めた。生涯2回の結婚と2回の離婚を経験した。2番目の妻のオペラ歌手になりたいという夢を叶えるためにオペラハウスを建ててやった。そして莫大な金を費やし宮殿を建設し、そこへ世界中の美術品から動物まであらゆるものを取り寄せた。まさに究極の大富豪を体現した男、それがケーンだった。

記者のトンプソンは、ケーンが死の直前に呟いた「薔薇の蕾」という謎の言葉の意味を解明するため取材を始めた。

トンプソンが元妻や側近から話を聞くうちに、ケーンという男の実像が明らかになってきた。周囲からは成功者にしか見えなかったケーンだったが、権力の強大化と反比例するように周囲との人間関係は冷え込み、晩年は大豪邸で孤独な日々を送っていた。そして誰も「薔薇の蕾」の意味を知る者はいなかった。それは誰も彼の真の姿を知らなかったことを暗示しているようだった。

トンプソンは最後を看取ったケーンの執事長へのインタビューに最後の望みを託すが、彼も「薔薇の蕾」の意味を知らなかった。トンプソンは謎の解明を諦め大豪邸を後にした。トンプソンが去った後、執事長が不用品を焼却するよう指示した。その中に、薔薇の蕾が描かれた古いソリがあった。それは幼い頃、彼の生家にあったものだった。

感想

世界の映画評論家が選ぶ歴代名作ランキングで長年1位を獲得してきた作品です。見たことはなくとも「市民ケーン」のタイトルは耳にしたことがあると思います。モノクロ映画で「市民」という言葉が入っていると西部時代の正義漢の話のような印象を持つ方もいるかも知れませんが(私はそうだと思っていました)、全然違います。

そして、名作ランキング1位の触れ込みに期待しすぎると、がっかりするかも知れません。一般的な鑑賞者には評価される理由(主に撮影技法らしい)が分かりにくいからです。例えば、「この時代にこれだけCGをうまく取り入れているのってすごいよね」というのに似ていると思います。要するに、当時としては画期的だったのでしょうが、今見てもその凄さが分かりにくいということです。

もう多くの人が語っているので種明かしをしてしまいましたが、「薔薇の蕾」はケーンが養子に出されるときに遊んでいたソリに描かれていた図柄ということになっています。残念ながら、そのシーンではソリの図柄が鮮明なショットがないこと、また日本人が知るソリとは形状が異なることから、おそらく釈然としないエンディングとなってしまうことでしょう(ひょっとしたら、私が観たバージョンが大事なシーンをカットしていたのかもしれません)。

そのことはともかく、何故ケーンがソリの図柄を呟いて死んだのかについては、人によって様々な解釈ができるのではないでしょうか。私は「もしあのとき里子に出されずに両親の元で育っていたら、どんな人生を歩んでいたのだろうか」という生涯彼の胸中で繰り返された自問ではないかと思いました。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。皆さんの感想も教えてください!

もしよろしければ、twitterアカウント(@TBasco_JP)をフォローしてください。ツイートで更新をお知らせしています。